|

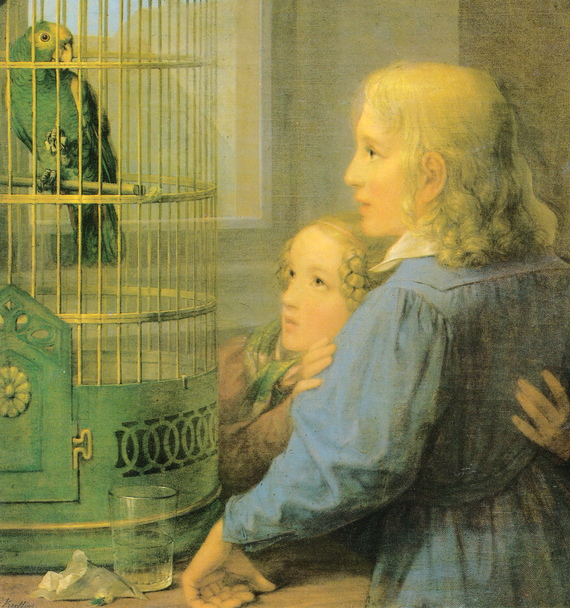

Le perroquet qui dit non |

|

Georg Friedrich Kersting - Jeunes allemands avec un perroquet amazone en cage (1835)

|

Banon, le 8 janvier 2026 Non. C'était le seul mot humain que je connaissais. Le seul qui survivait, accroché à ma gorge comme un cri qui refuse de mourir. Chaque matin commençait par la même agression : le râle métallique du broyeur de la machine à café. Un bruit brutal qui déchirait mon sommeil. Pourquoi fallait-il me réveiller si tôt ? Pourquoi ce monde insistait-il à m'arracher à mes nuits, comme on m'avait arraché à la forêt ? J'aurais voulu replonger dans l'obscurité, là où mes rêves étaient encore libres. Puis venaient les enfants. À peine éveillés, déjà bruyants, déjà sûrs d'eux. « Oui, oui, oui », chantaient-ils entre deux bouchées de pain chaud. Je ne répondais pas. Je restais immobile, tassé dans ma cage trop étroite, prison de métal où mes ailes n'étaient plus que des souvenirs. Je les regardais sans les voir, attendant que le vacarme cesse. Mais juste avant qu'ils quittent la cuisine, je lâchais mon cri de guerre. « Non. Non. Non. » Alors leurs rires éclataient, et ils me répondaient en chour : « Oui, oui, oui ! » C'était devenu un rituel cruel, un jeu sans enjeu pour eux, une épreuve de plus pour moi. Et comme toujours, cela finissait par la colère lasse de leur mère, Manon. Elle nous séparait, Les enfants vers leurs chambres. Moi vers l'arrière-cuisine. Porte fermée. Silence imposé. Puni. Je murmurais alors des « non » fatigués, comme quand on pleure seul. « Non » était aussi ma réponse quand Manon remplissait ma mangeoire de graines achetées au Botanic de Banon. Elle croyait bien faire. Elle ne comprenait pas. Ce n'était pas de cela dont j'avais faim. Ma faim était ailleurs. Ma faim était le ciel. Ma place n'était pas dans une cage. J'aimais voler. J'aimais l'air chaud qui portait mon corps. J'aimais les arbres immenses, les cris de mes semblables, la lumière crue de la forêt tropicale. J'aimais exister parmi les miens. Autrefois, je savais dire oui. Je savais répondre au désir, à la vie. Je me souviens de Béberte. Ses plumes bigarrées, son regard vif. À elle, je disais toujours oui. Quand j'y pense, mes plumes frémissent encore. Puis ils sont venus. Des hommes. Des braconniers. Ils ont envahi ma forêt comme une maladie honteuse. J'ai dit No. No No. en espagnol, car là-bas, au Costa Rica, c'était la langue des hommes. Ils n'ont pas écouté. Ils n'écoutent jamais, les barbares. Ils m'ont saisi sans ménagement, enfermé, compressé, envoyé par avion de l'autre côté de l'océan, dans une valise aménagée. Je pourrais raconter la douleur, l'obscurité, l'air qui manquait, les battements affolés de mon cour contre les parois mais certaines souffrances n'ont pas besoin de mots pour exister. Quand je suis arrivé à Banon, j'étais déjà brisé. Je me suis adapté. Par nécessité. J'ai appris un nouveau langage ou plutôt, je l'ai réduit à l'essentiel. NON. Depuis ce jour, je ne sais plus dire autre chose. Je ne sais plus. ou je ne veux plus. Qu'on me flatte, qu'on me gronde, qu'on tente de m'apprendre de nouveaux sons, qu'on me traite comme un jouet, il ne sort de moi que ce refus : NON. Ce n'est pas que la famille qui m'emprisonne soit cruelle, mais rester en cage n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie d'oiseau. Ce n'est pas une vie de perroquet. Je passe mes journées à regarder les humains vivre. Ils ne sont pas en cage, pourtant ils tournent en rond. Ils obéissent à des horaires, à des bruits, à des objets. Ils se croient libres. C'est fascinant. et terrifiant. Pourquoi ont-ils besoin de posséder un perroquet enfermé chez eux ? À travers la baie vitrée, je vois passer des oiseaux libres : chardonnerets, mésanges, rouge-gorges, moineaux. .. Ils vont où ils veulent. Ils n'ont pas besoin de moi. Moi, je n'ai besoin que d'eux. Pourquoi veulent-ils que j'apprenne de nouveaux sons ? Je ne suis pas un singe savant. Je suis un individu d'une espèce protégée, victime d'une autre espèce, prédatrice, convaincue que tout ce qui est beau doit être possédé. Je ne ferai plus aucun autre son. Que cela soit clair. NON, NON, NON et encore NON. Les enfants me sollicitent régulièrement et rient souvent quand ils essaient de me faire répéter des mots qu'ils hurlent dans mes oreilles invisibles. A la gêne de leurs parents, je sens que parfois ces mots sont obscènes. Cela les amuse. Moi, cela m'achève un peu plus. Cette vie en cage n'est pas une vie d'oiseau. Demandez à Jacques Prévert. Je n'aime pas cette vie. Oui... Oui, dès demain, je vais en parler à ma geôlière, Manon de Banon. Jo le Dodo |